Образность снимка

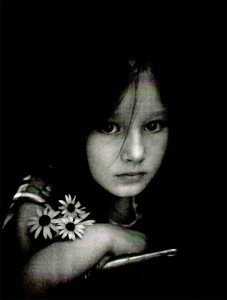

Попробуем в светописи поискать понятия, «облаченные» материей. Возьмем, к примеру, снимок Л. Панкратовой «Девочка с ромашками» (1). Рассмотрим сначала цветы. Рука девочки изогнута в локте и словно обнимает ромашки. Чашечки у них темны, чернота этих кружочков подчеркнуто контрастирует с белизной лепестков, как бы стремительно разбегающихся в разные стороны.

Согласно Э. Гомбриху, известному теоретику живописи, изображенный предмет сходен с оригиналом, если в первом сохранено соотношение частей последнего. На снимке Панкратовой ромашки сходны с глазами: черные чашечки – это зрачки, а разбегающиеся лепестки – ресницы.

Кроме цветов на зрителя смотрят со снимка еще и глаза девочки. Взгляд их задумчив, чуть-чуть испуган и в то же время требователен, словно и не мы, зрители, должны вглядеться в девочку, а она – в нас. Между «взирающими» цветами и глядящей девочкой ощущается родство, сходство. Из-за этого родства неизбежно припоминается популярная фраза: «Дети – цветы жизни». Фраза не отождествляет впрямую детей с цветами, а как бы выделяет в детях определенные свойства: наше нежное, любовное к ним отношение и то, что в детях словно расцветает взаимное чувство родителей. Фраза, как и положено понятию, отвлекаясь от конкретных Машенек, Сашенек и Женечек, характеризует само детство, подчеркивая в нем ту атмосферу обожания, которой детство окружено.

Все подробности на снимке как бы подводят зрителя к формуле о «цветах жизни». Какую деталь ни возьми – волосы, плавно спадающие к плечу, нечетко смоделированную руку, легкий овал лица, перечеркнутый непокорной прядкой, – все это поддерживает, усиливает ощущение нежной прелести девочки. Такое же ощущение обычно ассоциируется у нас с цветами. Ромашки будто и даны для того, чтобы мысль зрителя направить в эту сторону, то есть, чтобы девочка, а через нее и детство как таковое ассоциировалось с цветением.

Обратимся теперь к другому снимку – к «Внуку» фотографа В.Филонова (2). Зрительское внимание прежде всего привлекает здесь фигура мальчика. Вспомнив определения Альберти, фигуру можно счесть единой поверхностью, ибо по тону изображение ребенка отличается от всего остального на снимке. Лишь несколько деталей – разрез рта, опущенное веко, легкая тень на шее, складки маечки – чуть-чуть выделяются из общей белизны.

Внук на снимке Филонова, как и девочка у Панкратовой, вызывает ощущение мягкости и нежности, однако смысл мальчишечьей фугуры – иной. Бытовало когда-то латинское выражение «табула раса», в буквальном переводе – «чистая доска», а фигурально – «чистая душа». Выражением этим обозначались люди неопытные, не вкусившие жизни; со временем, когда человек испытает горести и радости, победы и поражения, которые оставят на нем свои отметины, он уже не будет «чистой доской», а пока этого нет, душа человека и внешний его облик не испещрены письменами жизни, чисты. Понятие «чистая доска» и приходит на ум, когда глядишь на мальчика в кадре Филонова.

Оба снимка кроме общности мотива, каковым является детство, перекликаются между собой тем, что изображенное (или его часть) сводимо в краткую формулу, в понятие. Однако во многих снимках сделать это не удается – даже кадр Филонова целиком не охватывается формулой «чистая доска», ибо в кадре наряду с ребенком есть лед. И если внук почти бесплотен, то дед подчеркнуто материален, кажется, можно пересчитать морщины, избороздившие его лицо. Старик сух, жилист, его взгляд задумчив, вероятно, старик размышляет о том, как пойдет у внука жизнь, что ждет его впереди.

Дед снят на фоне бревенчатой избы. Фактура стены столь же тщательно проработана, как и лицо человека. Трещины бревен подобны морщинам старика и так же обе-тают черный сучок, как морщины – глаза деда. Оттого на снимке предстает человек, пребывающий в своем мире – близком ему, естественном для него, органичном. Напротив, внук – «чистая душа» из-за своей белизны и бесплотности не гармонирует с экружением, не вписывается в него. Ребенку, по-видимому, органична другая реальность – страна мечтаний и фантазий, столь же эфемерная, столь же бесплотная, как и фигура на снимке.

Кадр Филонова допускает такую интерпретацию, но не противоречил бы, конечно, и множеству других. Они возможны, ибо автор снимка не столько выражает суть того или иного объекта, как требует бытующее определение образа, сколько строит сложный сюжет, не укладывающийся до конца в готовую формулу. Потому зритель должен пристально в снимок вглядываться – оценивая каждую деталь, выявляя ее смысл, чтобы мысленно обобщить увиденное.

В. И. Михалкович, В. Т. Стигнеев. Поэтика фотографии.