Сварочный аппарат

Разработка бытового сварочного трансформатора — проблема сложная. В настоящее время выпускается много бытовых сварочных аппаратов, но далеко не все из них обладают хорошими параметрами, особенно при работе от бытовой сети. Проверка сварочников, выпускавшихся в 1971 году в ФРГ, показала, что из 20 видов примерно 25% не удовлетворяют требованиям стандартов ДИН.

По конверсии мне приходилось заниматься разработкой бытового сварочного трансформатора, результатом этой работы является предлагаемая конструкция. При повторении любителями-умельцами большинства конструкций сварочников основной проблемой является вторичная обмотка, про которую обычно скромно пишут «медная шина сечением не менее 3 х 5 мм». А «накрутить» (так говорят профессионалы) обмотку из шины с изоляцией, я вам прямо скажу, не так просто. Кстати, наше опытное производство без оснастки, «на колене», эту работу делать не стало. А я эту проблему решил. Более того, благодаря принятому конструктивному решению, сварочник можно приспособить для сварки постоянным током без применения дефицитных силовых диодов.

Кроме того, можно с уверенностью сказать, что повторение большинства из опубликованных конструкций не будет качественным. Как говорят в Одессе, не спешите торопиться! Дело в том, что для хорошего зажигания дуги сварочный трансформатор должен обладать напряжением холостого хода порядка 60 В, вообще говоря, оно может быть и больше, так как все ограничения здесь связаны только с обеспечением безопасности работы сварщика, в то время как напряжение, необходимое для устойчивого горения дуги, в зависимости от диаметра электрода, должно составлять 21—27 В.

Избыточное напряжение чаще всего гасится при помощи индуктивного сопротивления, включаемого в цепь сварочной дуги. В качестве такого сопротивления обычно используется трансдуктор или дроссель с подмагничиванием, обеспечивающий плавную регулировку индуктивности. Иногда ставится активное сопротивление — балластник, применение которого приводит к значительным потерям активной составляющей тока.

Таким образом, с большой уверенностью можно утверждать, что применение сварочных трансформаторов, не обладающих большим рассеянием, например, на базе ЛАТРов, или тороидальных сердечников от электромоторов, при отсутствии в цепи дуги дросселя заведомо даст неудовлетворительные результаты. По крайней мере нагреваться такой трансформатор будет сильно. Мне известно, что сварочник на базе ЛАТРа один любитель был вынужден помещать для охлаждения в ведро с водой.

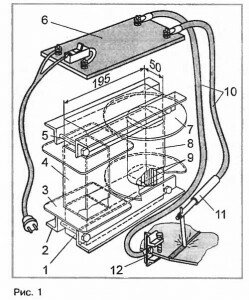

В предлагаемой конструкции сварочного трансформатора такие недостатки в значительной степени устранены. Трансформатор (рис. 1) обеспечивает проведение сварочных работ качественными электродами Ø 1,6—2,5 мм при его питании от бытовой электросети. Такой аппарат будет отличным подспорьем при строительстве домов, хозпостроек, да и просто по хозяйству часто надо провести небольшие по объему сварочные работы.

Магнитопровод сварочного трансформатора стержневой, замкнутый, набирается из полос электротехнической стали толщиной 0,35—0,5 мм и шириной 60 мм, поперечное сечение магнитопровода трансформатора в зоне первичной обмотки составляет 30 см².

Сетевая (первичная) обмотка наматывается на сборном каркасе, изготовленном из листового текстолита толщиной 3 мм и содержит 280 витков провода ПЭВ-2 Ø 2—2,3 мм. Щечки каркаса имеют размер 120 х 125 мм, окно под магнитопровод должно иметь размер 50 х 61 мм, расстояние между щечками составляет 70 мм. Острые кромки ребер каркаса закруглены. Межслойная изоляция выполняется из двух слоев конденсаторной бумаги или кальки.

Центральная часть каркаса для намотки вторичных обмоток склеена на цилиндрической оправке 080 мм из нескольких слоев прессшпана клеем БФ-2. Наружный диаметр щечек, изготовленных из текстолита толщиной 3 мм, составляет 145 мм. Щечки надеваются на цилиндрическую часть каркаса и приклеиваются к ней на расстоянии 70 мм друг от друга. После высыхания клея выступающие части цилиндра отрезаются. Вторичная обмотка (точнее основная ее часть) состоит из 4 обмоток, наматываемых проводом ПЭВ-2 Ø 2,3—2,5 мм так, что каждая обмотка состоит из двух слоев провода и содержит 56 витков. Межслойная изоляция такая же, как и у первичной катушки. Выводы обмоток пропускаются через отверстия 03 мм, просверленные в щечках.

Набивка магнитопровода производится прямоугольными пластинами размером 135 х 60 мм, образующими квадратный контур магнитопровода. Набор магнитопровода производится «вперекрышку». Стяжка набора осуществляется угольниками 35 х 35 х 4 мм и болтами М8 длиной 75 мм, ввинчиваемыми в резьбовые отверстия в угольниках. Для достижения максимальной плотности магнитопровода необходимо производить промежуточную обтяжку набора стяжными угольниками.

После предварительной сборки набора верхний пояс стяжных угольников снимается и верхняя замыкающая секция магнитопровода временно удаляется. Свободные сегменты цилиндрической части каркаса вторичной катушки заполняются пластинами, вырезаемыми по месту. Замечу, что эта дополнительная часть магнитопровода обеспечивает рассеяние магнитного поля и катушка вторичной обмотки вследствие этого будет обладать свойствами дросселя.

После заполнения сегментов вновь устанавливаются пластины, замыкающие магнитопровод, и стяжные угольники. К угольникам, образующим верхний стяжной пояс, крепится коммутационная панель — пластина из текстолита толщиной 8—10 мм, в которой просверлены отверстия для установки клеммных болтов Ø 6 мм для первичной обмотки и Ø 8 мм для вторичной. Крепеж желательно использовать латунный. Выводы обмоток зачищаются, облуживаются и на них делаются петли, заводимые под головки клеммных болтов. Напряжение холостого хода при сварке в режиме переменного тока при данном числе витков основной вторичной обмотки недостаточно для надежного зажигания дуги, поэтому поверх первичной катушки накатывается дополнительная вторичная обмотка гибким изолированным проводом сечением не менее 18 мм2, содержащая 15—20 витков. Эту катушку целесообразно намотать после сборки магнитопровода. Дополнительная обмотка последовательно соединяется с основной, получаемой путем параллельного соединения четырех обмоток (рис. 2). На коммутационной панели устанавливается предохранитель, рассчитанный на силу тока 15 А и последовательно подсоединяемый в сетевую цепь первичной обмотки. Для электрических испытаний трансформатора в режиме холостого хода желательно иметь аппарат переменного тока, включенный последовательно в сетевую цепь первичной обмотки, и вольтметр, подключенный параллельно в сетевую цепь первичной обмотки.

Перед проведением электрических испытаний необходимо проверить все цепи на предмет отсутствия случайного короткого замыкания и лишь после этого включать трансформатор в сеть. У исправного трасформатора ток холостого хода не должен превышать I А, а напряжение на выводах вторичной обмотки должно составлять порядка 55 В. Если предохранитель срабатывает или обмотки сильно нагреваются, то это свидетельствует о наличии короткозамкнутого витка в какой-то из катушек. Если все в порядке, трансформатор не греется и гудит не сильно, то можно приступать к изготовлению держателя электродов и соединительных проводов.

Ввиду малой жесткости тонких электродов электродержатель типа «вилка» здесь малопригоден. Лучшим вариантом будет изготовление держателя из латунного прутка Ø 16 мм и длиной 160—180 мм. На одном конце прутка сверлятся отверстия: сквозное — Ø 3,5 мм по радиусу, служащее для установки электрода, и осевое — глухое резьбовое отверстие М5 под болт зажима электрода. На другом конце прутка по оси сверлится отверстие под соединительный провод, сечение которого должно составлять не менее 20 мм². В это отверстие запаивается конец соединительного провода. На пруток натягивается кусок резинового шланга подходящего диаметра.

Соединительные провода должны быть с двойной изоляцией и иметь надежные кабельные наконечники, присоединенные к проводам пайкой или опрессовкой, для соединения с клеммами болтами сварочного трансформатора. Подсоединять провод к свариваемой детали лучше с помощью струбцины, которую можно сварить из трех угольников, нарезав в ней резьбу М8 для зажимного винта. Защитный щиток или маска должны быть снабжены светофильтром по ГОСТу 12.4.080-79 типа Э1. С наружной стороны светофильтр должен быть защищен простым стеклом.

В экипировку сварщика входит плотная одежда, рукавицы из брезента, кожаная обувь. Еще нужен молоток, служащий для уплотнения шва и отбивания корки флюса непосредственно после сварки. При выполнении сварочных работ необходимо соблюдать все меры предосторожности, рекомендуемые при работе с электроприборами. Следует отметить, что хотя вторичная обмотка и рассчитана на относительную продолжительность работы 20%, то есть время работы составляет 20%, а продолжительность паузы 80% от цикла нагрузки, опыт показал, что и при более интенсивной работе ощутимого нагрева трансформатора зафиксировано не было.

Для сварки переменным током пригодны только сварочные электроды, предназначенные для переменного тока (без меток). При их отсутствии электроды можно сделать, обмазав куски стальной малоуглеродистой проволоки меловой обмазкой, представляющей смесь толченого мела (зубного порошка) и жидкого стекла (силикатного канцелярского клея). Неплохие сварочные качества показали электроды, состоящие из сожженных бенгальских огней (правда, сварочный шов быстро окисляется).

Зона сварочного шва очищается от краски, ржавчины, масел, песка и прочих налетов, так как загрязнения препятствуют разжиганию дуги и ведут к образованию излишней накипи (шлака), мешаю-шей визуальному контролю образующегося шва и ухудшающей его качество.

Если при разжигании дуги электрод прилипает к металлу, дуга горит неустойчиво, часто гаснет, а шлак не «отдувается», значит не хватает силы тока. Поскольку данный сварочник не имеет устройств для регулировки силы тока, то следует использовать электроды меньшего диаметра.

Достоинством этого аппарата является возможность его модернизации. Так для обеспечения возможности сварки электродами 03 мм можно ввести трансформатор в режим, близкий к режиму резонанса токов, подключением параллельно первичной обмотке батареи из конденсаторов постоянной емкости с суммарной емкостью порядка 150 мкф на напряжение не менее 400 В.

Данный трансформатор несложно превратить и в сварочный агрегат постоянного тока, если на выходе каждой из обмоток основной вторичной катушки установить выпрямительный мост, а однополярные выводы мостов запараллелить (рис. 3).

В схеме выпрямителя целесообразно использовать выпрямительные мосты ВБГ-1, имеющие радиаторы и применяемые в автомобильных генераторах переменного тока, можно использовать и широко распространенные диоды типа Д-242 и т.п., рассчитанные на ток 10 А. Благодаря некоторому запасу по допустимому току у этих диодов и относительной дешевизне их можно использовать для этой цели в сочетании с достаточной надежностью выпрямителя. Диоды VD1— VD8 размещаются на общей радиаторной панели, а диоды VD9—VD16 устанавливаются на радиаторах, изолированных друг от друга. Для уменьшения вероятности пробоя диодов в режиме короткого замыкания можно установить балластные резисторы R.1—R.8, изготовленные из кусков нехромовой проволоки Ø 1,5 мм и длиной 100—150 мм, включаемые в цепь катодов диодов VD9—VD16. В таком варианте сварочника дополнительная обмотка не используется. При сварке постоянным током можно применять любые электроды, в том числе типа УОНИ, имеющие на оголенном конце метку белого или желтого цвета и электроды из нержавеющей стали (они не притягиваются магнитом).

Трансформатор несложно приспособить и для точечной сварки. Для этого поверх первичной обмотки следует намотать обмотку 1—1,5 витка провода сечением 30 мм², концы которого снабжены наконечниками из меди, с контактными площадками на концах Ø 3 мм. В цепь первичной обмотки ставится ножной выключатель. Замыкание цепи первичной обмотки производится после сжатия сварочных листов электродами, установленными друг против друга. После образования сварочной точки ток отключается, а затем убираются электроды.

При наличии мощных диодов типа ВК100 можно собрать выпрямительный мост, подключаемый к выводам дополнительной вторичной обмотки, и получить выпрямитель, предназначенный для облегчения пуска автомобильного двигателя зимой.

А.М.НИЗОВЦЕВ, Журнал Сделай сам №4-01г.